城市是我国推进新型城镇化建设、发展壮大城市群和都市圈、深入实施区域协调发展战略的核心与支点,是我国高质量发展的重要动力源。当前和今后一段时期,世情、国情都在发生深刻变化,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局成为我国重塑国际合作和竞争新优势的战略抉择。城市作为关键一环,必须要找准定位,不断提升综合竞争力,加快推进高质量发展,在构建新发展格局中勇担新使命,展现新作为。

一、研究对象

2021年11月20日,赛迪顾问城市经济研究中心研究并发布了《2021城市综合竞争力百强研究》(简称:赛迪顾问百强市(2021),下同)。研究聚焦城市重点经济发展指标,围绕经济规模、发展质效、综合活力、创新势能、共富共享、城市能级等多个维度对我国293个地级市(不包括直辖市及港澳台地区)高质量发展水平进行评估评价,解码新时代推动城市经济社会高质量发展的新方略、新措施。

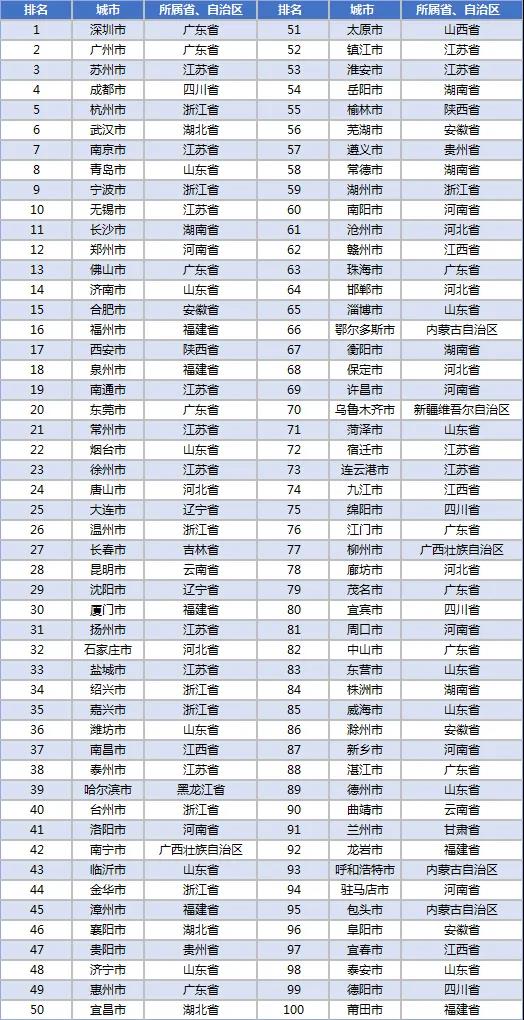

二、赛迪顾问百强市(2021)评价指标体系

秉持科学客观、系统全面的评估原则,以五大发展理念为统领,瞄准新时期城市高质量发展,围绕经济规模、发展质效、综合活力、创新势能、共富共享、城市能级六大维度,建立城市综合竞争力评价指标体系,依托2020年统计数据对我国293个地级市高质量发展水平进行评估。

表 1 赛迪顾问百强市(2021)评价指标体系

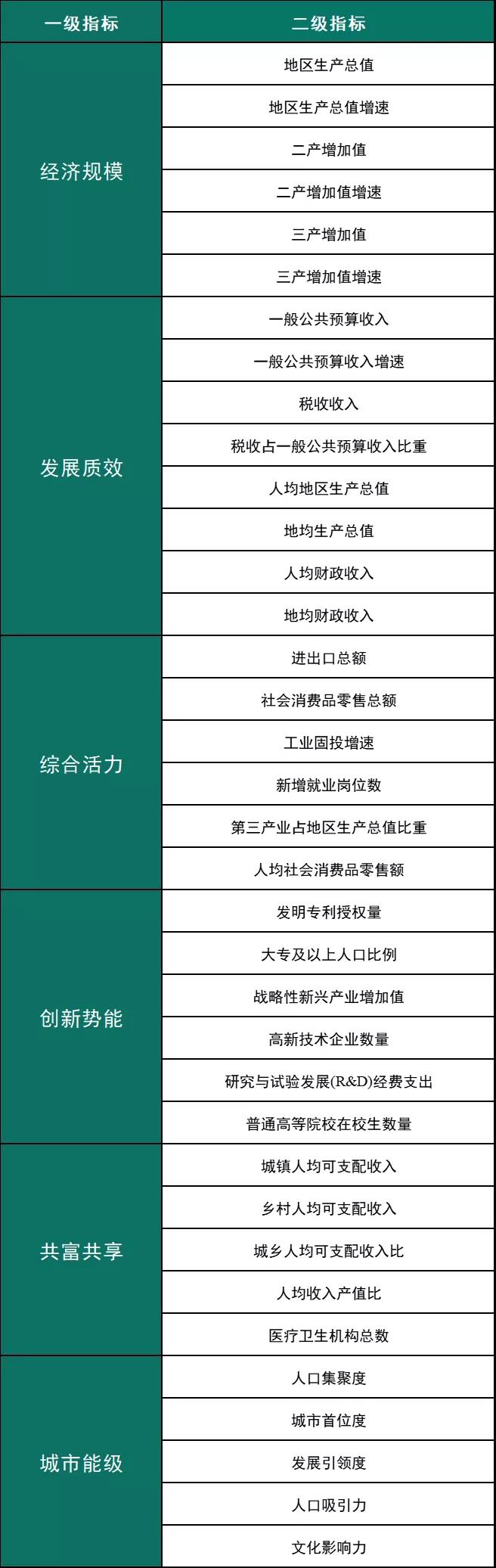

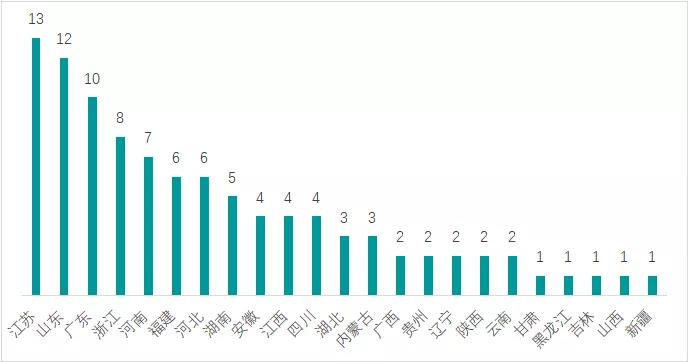

三、赛迪顾问百强市(2021)榜单

表 2 赛迪顾问百强市(2021)榜单

四、2021赛迪百强市发展基础特征分析

发展先锋

赛迪顾问百强市(2021)城市面积共计138万平方公里,共有6.9亿人,2020年地区生产总值共计617023.6亿元,增速达3.0%,高于全国水平0.7个百分点,百强市以全国14.4%的面积,承载了49.5%的人口贡献了60.7%的国民生产总值,人均生产总值达到88367.8元,是全国水平的1.23倍;地均生产总值(0.45亿元/平方公里)约为全国水平的4倍;十年人口年均增长率平均达1.22%,是我国高质量发展的重要力量。

质效突出

赛迪顾问百强市(2021)包括14个超大城市、55个特大城市,入选城市2020年GDP均突破2400亿元。地方一般公共预算收入总计53120亿元,中位数达到331亿元,税收收入中位数达到180亿元。城镇人均可支配收入为45478元,其中29个城市的城镇人均可支配收入水平超五万元,城乡人均可支配收入比为2.02远低于全国水平(2.56)。

实体引领

赛迪顾问百强市(2021)三次产业结构为5.3:40.41:54.29,相较于全国同期7.7:37.8:54.5,一产比例进一步下降,三产基本持平,以二产为代表的实体经济占比高于全国平均水平。发明专利授权量占全国比重的86.86%,凸显科技创新对城市发展的引领作用。战略性新兴产业、高技术制造业及先进制造业成为百强市实现更高质量发展的关键。

区域协调

赛迪顾问百强市(2021)前20名中,东部14席、中部4席、西部2席;前50名中,东部33席、中部8席、西部5席、东北地区4席;百强中东部共计55席、中部共计24席、西部共计17席、东北地区4席。与2020年百强市(东部55席、中部26席、西部15席、东北4席)相比,整体空间结构仍呈现出“东部数量引领、中西加速扩容、东北龙头领跑”的发展格局,相较于2020年百强市区域分布更趋协调。

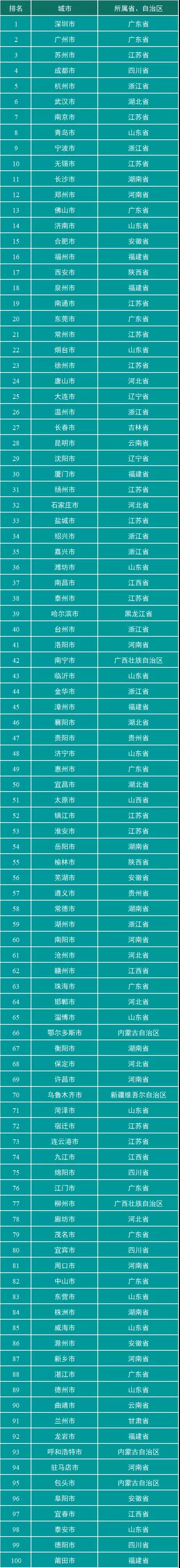

从城市群来看,赛迪顾问百强市(2021)中有95个城市分布于18个城市群中,其中长三角城市群共计24个城市入选,位列第一,第2-6名分别为长江中游城市群(11席)、粤港澳大湾区(8席)、粤闽浙沿海城市群(8席)、中原城市群(8席)、山东半岛城市群(7席)。百强市在城市群中的分布体现出国家战略布局的前瞻性与指导性,进一步反应了城市作为新型城镇化建设的落脚点以及我国城市群、都市圈建设的核心,在国家战略中发挥重大战略支点的作用。

图 1 各城市群入围百强市城市数量及GDP占比

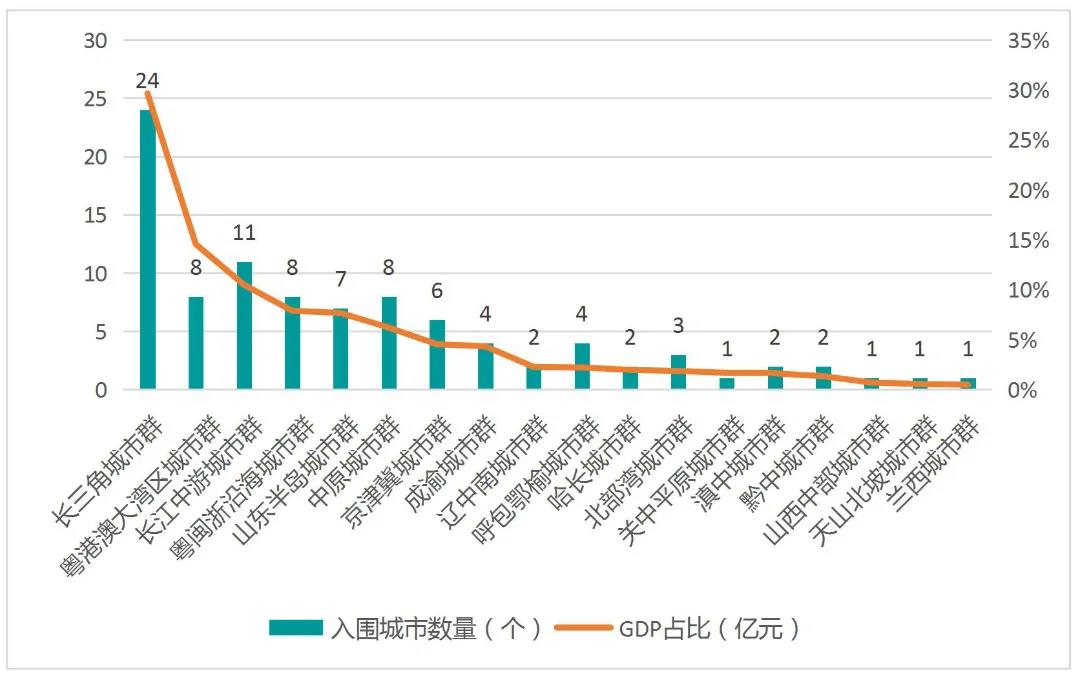

从省域来看,江苏全省13个地级市均入选,位居第一,山东紧随其后共12个地级市入选,第3-5名分别为广东(10席)、浙江(8席)、河南(7席)。

图 2 百强市省际分布图

共富共享

赛迪顾问百强市(2021)的城乡人均可支配收入差距不断缩小,目前比例为2.02,低于全国水平(2.56)。人民生活水平不断提升,城镇人均可支配收入为45478元,其中29个城市的城镇人均可支配收入水平超5万元。人均社会消费品零售额达到33678元,高于全国水平21%,贡献了全国全年新增就业岗位的66.3%,医疗卫生机构总数平均突破4000家,公共服务水平持续提升,居民获得感、幸福感不断增强,是我国实现共同富裕发展目标的样板与模范。

五、发展建议

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。作为我国参与国际竞争、推动社会发展的核心主体,城市应肩负起新征程中的新使命,发挥主观能动性,建设集位能、势能、动能、潜能于一体的现代化新型城市,全面塑造高质量发展新优势。

深度对接国家战略,提升位能

贯彻落实“十四五”规划《纲要》中对城市高质量发展的战略谋划。完善城镇化空间布局,以城市为核心深化长三角、粤港澳、京津冀等城市群一体化发展,将城市发展融入城市群、都市圈战略定位中,积极参与响应城市群一体化协调发展机制。建设现代化都市圈,发挥中心城市和城市中心城区的引领带动作用,提高城市自身辐射带动能力,坚持产城融合,优化提升城市中心城区功能,实现多中心、组团式发展。增强资源配置、创新策源、产业引领等功能,积极实现碳达峰碳中和目标,推动二三产业深度融合发展,以实体经济为支撑,依托城市底蕴,打造城市文化符号、文化品牌,提升城市综合能级与国际竞争力。建立健全城乡要素平等交换、双向流动政策体系,进一步深化城乡融合,促进区县统一发展,努力实现乡村振兴与城市高质量发展齐头并进。

强化创新驱动发展,巩固势能

坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,城市应发挥自身资源集聚优势,整合实验室、工程研究中心、高等院校、高端人才等创新科研资源并优化配置。加强城市创新载体建设,积极建设产业园区、科技城、大学城等创新平台及载体,适度超前布局国家重大科技基础设施,以国家战略性需求为导向推新科技创新,瞄准人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域进行关键核心技术攻关。支持和鼓励主导产业及领军企业提升技术创新能力,加强市场导向机制,促进各类创新要素向企业集聚,激励企业加大研发投入,联合科研院所、高等院校、领军企业进行共性基础技术研发,完善企业创新服务体系,形成产学研用深度融合的技术创新体系。激发人才创新活力,优化创新创业生态。

构建现代产业体系,增强动能

“十四五”时期城市发展战略制定应结合国际视野与本地实际,明确中长期发展构想及目标,构建以产业集群为主引擎,产业链为牵引的现代产业体系。充分发挥产业集群对城市发展的驱动作用,提升产业创新与资源配置能力,培育龙头企业、领军企业发挥引领带动作用。深入实施制造强国战略,推动制造业优化升级,发展壮大战略性新兴产业,形成产业体系新支柱,支持重点产业、企业率先实现碳达峰目标,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型,促进生产性服务业和生活性服务业融合化、品质化发展。强化产业创新生态,加强创新链与产业链的联动、产业发展与科技创新的联动,打造“有吸引、有支撑、有布局”的产业创新生态环境。

持续优化营商环境,释放潜能

城市应以市场化、法制化、国际化为导向持续优化营商环境。发挥各类资源集聚优势,完善企业创新服务体系,优化创新创业创造生态,提升行政审批效率,优化政务环境。完善金融支持创新体系,鼓励金融机构发展知识产权质押融资、科技保险等科技金融产品,强化知识产权保护与行政执法,发挥社会信用体系作用,保障信用主体合法权益,构建良好的政策环境、市场环境。完善城市宜居宜业功能,推动城市绿色发展,坚持“两山”理念,优化市政公用设施布局和功能,强化医疗和教育等公共服务职能,营造新生活场景,提升生活品质。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施进一步提升营商硬环境。

赛迪顾问百强市(2021)榜单